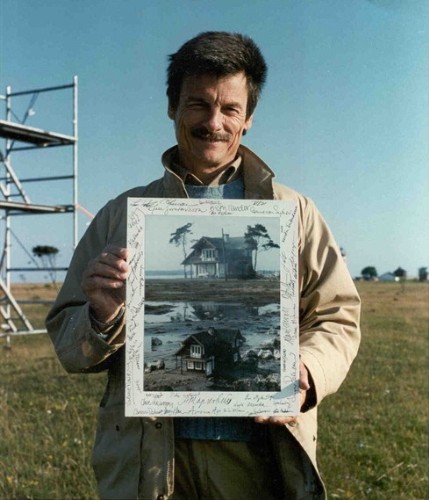

(俄羅斯導演塔可夫斯基)

1950年代,因為國際情勢的丕變,俄國關起了大門,進入鎖國的狀態,一直到90年代因為解體重新對外開啟,其間俄羅斯的發展——不論是政治、經濟、文化、社會——對世界上其他的人來說,可以說是不得而知,彷彿窺探猜測的成分多於事實許多,也因為蒙上了時間的面紗,蘇聯更顯得神秘。

黃袍加身、烈日灼身

鎖國時期的蘇聯,在電影文化的發展上,由於缺乏與國際交流——尤其是好萊塢式的電影語言——所以在電影文化的呈現上,顯得極為獨特。在我們所知的記憶裡頭,90年代初期,連續掄元坎城評審大獎、奧斯卡最佳外語片的米亥科夫(Nikita Mikhalkov,1945-)的《烈日灼身》,恐怕是世界上許多的電影觀眾,重新認識蘇聯電影的重要契機和開始。米亥科夫除了以《烈日灼身》名揚世界之外,他的電影《安娜成長篇》題材相當特殊,這部電影花了11年的時間,紀錄女兒從1980年生日到1991年每一年生日,從而平行剪接表現出蘇聯整體的社會與政治變遷。

除了米亥科夫之外,蘇古諾夫(Alexander Sokurov,1951-)和塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)兩位,前者是當今俄羅斯最重要的電影導演,後者則是許多熱愛電影的人士所喜愛的電影重鎮。

詩意的畫面、永恆的鄉愁

塔可夫斯基出生於1932年4月4日,1954年考入莫斯科電影學院。出身於文藝之家的塔可夫斯基,電影作品也呈現出濃厚的文藝氣息,而雖然電影導演是他的主要工作,但塔可夫斯基其實同時也身兼作家、編劇與電影理論家、劇場導演等身分。1962年塔可夫斯基以《伊凡的少年時代》拿下威尼斯影展的金獅獎(1989年侯孝賢的電影《悲情城市》也獲得同樣的殊榮),之後塔可夫斯基的電影,便在國際影壇上聲名大噪,甚至國際知名藝術電影導演柏格曼都讚美有加:「他創造了嶄新的電影語言,把生命像倒影、像夢境一般捕捉下來」;此外,大部分的影迷都以雕刻時光的大師讚揚塔可夫斯基的電影表現。

為什麼塔可夫斯基要透過詩一般的表現方式呈現他的電影(包括取景、配樂、場面調度與運鏡等)呢?塔氏曾經說過:「詩是一個思考和表現這個世界的藝術性的方法」,在透過他的作品他梳理了童年、記憶、回歸、宗教、孤獨、反科技與環保……等非常宏大,像是哲學性思考的主題。尤其隨著1979年開始長途歐洲旅次義大利、英國等地,並在1982年回到義大利開拍《鄉愁》之後,他就再也沒有回到他的祖國俄羅斯,但地理上的隔阻,反而增強了這些主題的縱深。

導演生涯20多年,塔可夫斯基算是一位愛惜羽毛、卻又不斷追求創新的導演,他的作品雖然不多,出手卻一再令人讚嘆,一再成為經典,從《伊凡的少年時代》之後,《安得烈‧盧布烈夫》(1969)、《星球梭那里斯》(1972)、《鏡子》(1975)、《潛行者》(1979)、《鄉愁》(1983)、《雕刻時光》(1983)和《犧牲》(1986)的這些作品,都以不同的方式,關懷同一個「人們存在處境」的主題。

最後,讓我們一同欣賞塔可夫斯基的電影《鄉愁》片段,領略大師風采,結束這一段卡比索俄羅斯的電影之旅。